Io Citto

Tu Citta

“I

SEGRETI NASCOSTI SULLE TERRE DEL RE PORSENNA”

Io Citto Tu Citta

“I SEGRETI NASCOSTI SULLE TERRE DEL RE

PORSENNA”

PREFAZIONE:

GRANDI MENTI

& piccoli geni:

La storia dell'Archeologia è costellata di

scoperte la cui "paternità" resta anonima, e non mancano neppure anzi pullulano

esempi di importanti grandi scoperte, fatte da “dilettanti" non accademici che,

spinti dalla pura passione, sono riusciti a risolvere complicatissime sciarade:

basti ricordare l'italiano Giovanni Battista Belzoni saltimbanco degli inizi

dell' '800, il cui nome resta impresso all'interno della piramide di Chefren.

Intuitivi si nasce, curiosità , passione, e

voglia di scoprire, uniti a tanta esperienza da autodidatti, fanno si che a

volte un analfabeta qualsiasi, un normale cittadino che ha STUDIATO “a modo

suo”,

possa scoprire importanti strutture nascoste.

L’Italia, “e non solo” deve la maggior parte del

suo patrimonio archeologico, a scopritori, rimasti magari ignoti, ed anche a

migliaia di “tombaroli” che scoperti, consegnavano il loro ricco bottino alle

autorità.

Il ricercatore esperto, non ha diploma, ma

esperienza, sa cogliere ogni minimo cambiamento morfologico del terreno;

raccoglie e custodisce storie leggende e racconti dei vecchi abitanti delle

campagne, sa mettere insieme quello che anno veduto e raccontato gli altri, con

quello che vede lui, poi l’intuito, la fantasia, e la passione per le cose

nascoste, fanno il resto.

La lettura di questo libro è molto semplice, si

tratta in pratica di seguire il filo di due (amanti) “Un Citto ed una Citta”,

che incontrandosi furtivamente e casualmente in zone Etrusche, ne descrivono

dettagliatamente le caratteristiche.

Il romanzo è stato arricchito di “Cenni Storici”

in modo che anche chi non conosce la storia Etrusca, possa capirne di più, in

modo da seguire meglio la lettura del testo.

INTRODUZIONE:

Abbiamo scritto

questo libro con il solo aiuto della nostra esperienza, la nostra dimestichezza

con certe zone, e terreni, conoscenze geologiche, morfologiche, storiche, e

architettoniche locali, acquisite col passare degli anni.

Ci ha reso il

compito molto più facile il fatto che uno di noi, “Stefano Romagnoli”, sia

esperto in ricerche storico scientifiche, con circa 30 anni di esperienze

accumulate, (essendo nato in queste zone, ed avendo conosciuto la classe

Contadina, ha avuto modo quindi di acquisire: “storie; dicerie; racconti e

leggende”, e tutto quello che si sono tramandati per centinaia di anni i vecchi

Contadini del paese, con i loro racconti, in vegliatura serale, nelle campagne

locali), è stato in grado di dare la sostanza informativa, e storico-scientifica

a questo libro.

Le cose che descriveremo, in queste “

Questa Cittadina

Toscana ‑ Sarteano ‑ ci preme molto, ed è da tenere molto in, considerazione,

soprattutto per il fatto che, non le sono mai state date le dovute attenzioni

storiche, (e non è per forma di campanilismo che noi si cerca di raccontarle)

sia perché Sarteano è un paese antico, ed anche per il fatto che è situato tra

la bassa regione Toscana, la regione Umbra, ed il Lazio, è da considerarsi senza

ombra di dubbio una zona Archeologica di elevata importanza.

La cittadina di

Sarteano ha il privilegio (oltre a quello della sua posizione geografica

favorevole e panoramica), di essere un grande altopiano, con molta campagna

coltivabile e fertile.

Confina sia con il

comune di Chiusi che con CHIANCIANO, e racchiude i

luoghi, che andremo a scoprire insieme in questo nostro lavoro di ricerca

e di elaborazione scientifica, al fine di riportare indietro nel tempo questo

Paese, e raccontarlo proprio come era all’epoca Etrusca.

Tutto è cominciato

così:

Trovandosi dopo una

giornata di lavoro, la sera al bar, una volta dopo l'altra, un discorso dopo

l'altro, abbiamo cercato di raccontare la storia di SARTEANO, ai tempi in cui

era, a parer nostro, una grande NECROPOLI ETRUSCA (di rilevante importanza), ma

fino ad oggi poco considerata sotto il profilo archeologico, ciò in parte dovuto

alla vicina Chiusi, (che ha sempre cercato di accentrare tutte le attenzioni

archeologiche su di essa), sminuendo tutto quello che non era parte concreta

della sua città.

Abbiamo fatto tutto

questo con l'aiuto di alcune cartine topografiche, raccogliendo vecchie storie e

leggende, raccontate dalla gente del posto, cercando di rendere il più possibile

dettagliata la nostra ricostruzione e descrizione dei “tesori nascosti sulle

terre del Re Porsenna”.

Sperando che quando

avrete letto i dati tecnici di ogni zona, vorrete verificarli di persona, per

poter così ammirare dal vivo le tante bellezze storiche e archeologiche, ma

sperando che non vi mettiate assolutamente a fare gli scavatori clandestini,

perché dobbiamo ricordarci che tutti i tesori d'arte e archeologia, fanno parte,

oltre che del nostro patrimonio artistico Nazionale, anche di noi stessi, perciò

sono già nostri, e della nostra Nazione, quindi cerchiamo di non auto

derubarci...

Si avverte inoltre

che alcune frasi, situazioni o citazioni potrebbero essere frutto della fantasia

di chi ce le ha raccontate, ma grazie all'aiuto delle carte, dei nostri studi

dettagliati sui punti in questione, pensiamo d'aver fatto un lavoro

accettabile, e nello stesso tempo,

leggibile da tutti, non volendo essere considerati esperti di archeologia, ma

dei semplici cittadini, un po’ più intuitivi e costrittivi di tanti altri.

“Alcune parti del

libro fanno parte di una ricerca, sistematica fatta al solo scopo di arricchire

di cenni Etruschi questo stesso testo.

Le ricerche dei

testi classici Etruschi sono state fatte sul materiale disponibile nella rete

Internet, in siti e luoghi ove era possibile prendere ed utilizzare certe

informazioni allo scopo divulgativo e costruttivo, per l’informazione

IMMEDIATAMENTE DOPO E’ STATO INVIATO

L’ESPOSTO PER COMUNICARE A TUTTE LE AUTORIRITA’ COMPETENTI, LE SCOPERTE

FORTUITAMENTE AVVENUTE DURANTE

DOPO SOPRALLUOGHI ED ACCURATE INDAGINI

NE RICERCHE ABUSIVE, NE VIOLAZIONI

RIGUARDANTI I CODICI “ALLORA VIGENTI “ DELLA LEGISLATURA DEI BENI CULTURALI

TUTTI I PUNTI DESCRITTI DA QUESTO LIBRO

SONO STATI SEGNALATI IN PRESENZA DI UNA COMMISSIONE DI OPRALLUOGO DELLA QUALE

FACE PARTE, ANCHE L’ISPETTORE ONORARIO DELLA LOCALE SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA.

IL LIBRO E’ STATO SOLAMENTE IN PARTE,

AGGIORNATO, PER

POTER DARE AL MOMENTO DELLA SUA

PUBLICAZIONE, UNA PIU AMPIO RISCONTRO TRA I PUNTI CHE INDICAMMO, E QUELLI AD

OGGI GIA VENUTI ALLA LUCE NEI MEDESIMI PUNTI.

--------------------------------------------

“Ad oggi sono già

venute alla luce parecchie Tombe Etrusche DI ELEVATA IMPORTANZA, nei punti

esatti da noi descritti nel libro, ed anche indicati di persona alla

commissione d’inchiesta durante i sopralluoghi, avvenuti nel settembre

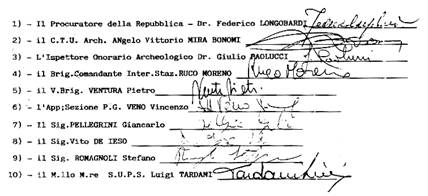

LE FIRME DEI TESTIMONI AI SOPRALLUOGHI

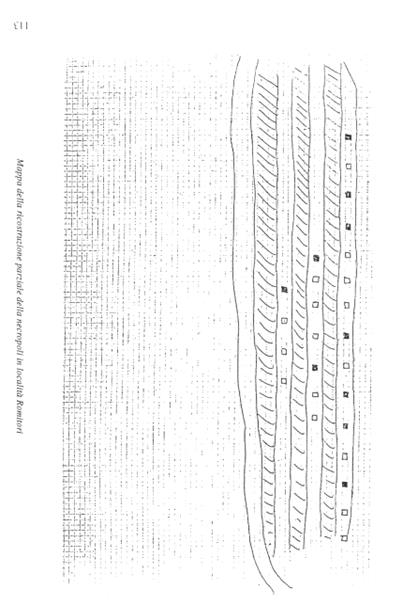

Legenda:

Dromos

Canale di larghezza tra gli 80 e i

Tegolo, o Tegoli

Specie di tegole somiglianti a quelle dei nostri tetti, ma di forma più

piatta, e dai bordi rialzati, erano usati per coprire. Nicchie, Dromos, e alcuni

tipi di Tombe dette a cassettone. All'interno sono di materiale cotto argilloso,

e color carbone al centro della sezione, con aggiunta di una parte di materiale

metallico sbriciolato nell'impasto.

Tappo

La pietra, con la quale venivano chiusi gli ingressi alle camere delle

Tombe.

Frontale

La parete di pietra o tufo che troviamo di fronte, e che va fin su al

livello della superficie del terreno, quando camminiamo dentro il Dromos, in

direzione della Camera centrale, vediamo il frontale proprio davanti a noi, in

fondo al Dromos.

Riempiticcio

In gergo significa il materiale che riempie i Dromos, spesso detriti di

materiale derivanti dallo scavo di costruzione della Tomba stessa, misti a terra

e detriti rossi di coccio, alcune volte nel Riempiticcio vengono ritrovati

piccoli Bricchi in miniatura e Lacrimatoi, gettati come voto durante la

ricopertura dei Dromos.

Cippo

Pietra di forma rettangolare o cubica, di peso circa "80 ‑ 100" Kg la

quale veniva posata sul piano al livello del terreno nel punto dove

incominciavano i Dromos, dopo aver riempito gli stessi, praticamente fungeva da

Lapide, e nello stesso tempo indicava il punto della sepoltura, in quanto con il

passar degli anni assestandosi il terreno e con la crescita dell'erba, non

avrebbero più dato modo di poter individuare il punto preciso della sepoltura.

Spillone

Attrezzo per la ricerca dei Dromos, (spesso usato dagli scavatori

clandestini) composto da un manico e da un'asta di solito di acciaio, con una

buona punta sulla sua sommità. Questo strumento conficcato nel terreno in punti

distanziati da loro in maniera giusta fornisce all'esperto la profondità precisa

del livello del Tufo sotto lo strato di Terra, quando succede che per un metro

circa lo Spillone va in profondità più del normale, ma poi ritorna come prima,

siamo in sostanza passati perpendicolarmente al canale di un Dromos.

Saggi

Scavi effettuati in punti ove si presume trovarsi un Dromos, o comunque

un’ipotesi di Tomba, fatti normalmente con una profondità di

Bucchero Pesante

Tipo di vasellame etrusco, costruito in cotto di colore nero, a volte dipinto o

con rilievi, di spessore superiore al normale vasellame leggero.

Greppo

Muro in pietre a secco, o anche di sola terra, o tufo, che divide un

piano Campo da un altro, di solito si trovano in terreni collinosi, dove

vengono usati per meglio sfruttare le terre dove altrimenti la pendenza non lo

permetterebbe.

Homus Rovus

Umano di elevata altezza che abitava la zona dell'Etruria nel periodo che va

dall'anno

Nicchiaio

Insieme di nicchie, a volte anche più di 40, tutte ben disposte

lateralmente ad un Dromos di circa 60 centimetrie di poca profondità rispetto

agli altri, un esempio simile lo si può vedere in Solaia bassa, Sarteano (SI).

Pendolo

Strumento usato da rabdomanti e ricercatori , di solito attaccato ad una

catenella, lo strumento si tiene in mano camminando, e si dovrebbe muovere

portando il suo possessore in direzione del materiale ricercato, il testimone da

pendoli è un materiale in piccoli

pezzi che va posto all'interno del pendolo, per fare la ricerca mirata. Se

all'interno di un pendolo il rabdomante inserisce un pezzetto d'oro, la materia

che troverà nei terreni usandolo, sarà prevalentemente appunto oro.

UNO

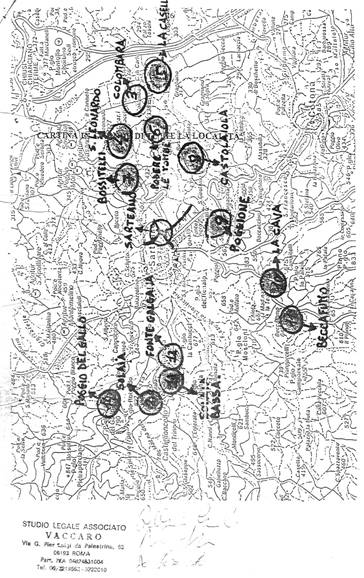

SCHEMA APPROSSIMATIVO DELLA ZONA DENOMINATA “ETRURIA”

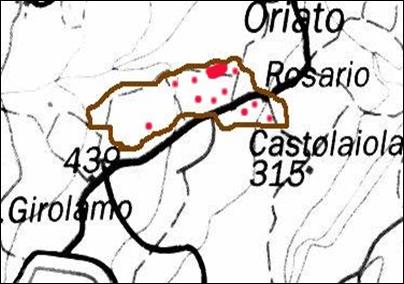

Copia della cartina ufficiale, cioè quella inviata allegata all’esposto

per denunciare le scoperte archeologiche, servì solo come riferimento per i

sopralluoghi approfonditi.

CENNI STORICI:

Cronologia Etrusca:

Secolo X a.C. Fasi finali della civiltà del

bronzo.

Secolo IX a.C. Fasi iniziali della civiltà del

ferro; cultura «villanoviana» nei territori dell’Etruria «propria» e sua

espansione verso l’Emilia-Romagna e il Salernitano. Formazione delle comunità di

villaggi. Secolo VIII a.C. Navigazione degli Etruschi nel Tirreno meridionale.

Inizio della colonizzazione greca nella penisola italiana. 775 ca. Stanziamento

dei Greci a Pitecusa, nell’isola d’Iscbia. 753 Fondazione di Roma, secondo la

tradizione varroniana. 750-725 Fondazione di Cuma. Inizio della colonizzazione

greca in Sicilia. Sviluppo del «villanoviano in Etruria - differenziazioni

sociali - fondazione del centri pre-urbani. 710-705 ca. Fondazione di Sibari, di

Crotone e di Taranto. Inizio della cultura «orientalizzante». Adozione

dell’alfabeto greco e introduzione della scrittura in Etruria (e nel Lazio).

Secolo VII a.C. Primo iscrizioni etrusche rinvenute a Tarquinia e a Cere. Pieno

sviluppo della cultura «orientalizzante». 650 ca. Demarato di Corinto si

stabilisce a Tarquinia. Influenze corinzie in Etruria. Fase evolutiva

dell’orientalizzazione. Inizio della civiltà urbana. Fioritura di Cere.

Thalassocrazia ed espansione commerciale delle città costiere dell’Etruria

meridionale. 616 Inizio della monarchia etrusca a Roma: regno di Tarquinio

Prisco (fino al 578). Secolo VI a.C. Espansione etrusca nella pianura Padana.

580 ca. Gli Etruschi sconfitti dai coloni greci nel mare di Lipari. 578 Inizio a

Roma del regno di Servio Tullio (fino al 534). 565 ca. I Greci di Focea fondano

Alalie in Corsica. 540 ca. Coalizione cerite-cartaginese contro i Focei:

battaglia del Mare Sardo. Controllo etrusco della Corsica. 534 Inizio a Roma del

regno di Tarquinio il Superbo (fino al 5l0). Fondazione di Marzabotto e di

Felsina. 525 Spedizione fallita degli Etruschi (con Umbri e Dauni) contro Cuma.

510 Distruzione di Sibari ad opera di Crotone. Fioritura di Capua etrusca. 509

Cacciata di Tarquinio il Superbo e fine della monarchia etrusca a Roma.

Espansione di Chiusi nel Lazio: il re Porsenna a Roma. 505 ca. L’esercito di

Porsenna sconfitto presso Ariccia do Aristodemo di Cuma e dai Latini. Gli

Etruschi sconfitti dai Galli al Ticino. Secolo V a.C. Thefarie Velianas signore

di Cere. Guerra tra Veio e Roma; strage dei Fabii al Cremera. 474 Gli Etruschi

sconfitti nelle acque di Cuma dai Siracusani; fine della thalassocrazia e crisi

delle città etrusche meridionali; sviluppo delle città dell’Etruria interna e

settentrionale; fioritura dell’Etruria padana e adriatica. 454-453 Incursioni

della flotta siracusana nel Tirreno settentrionale. Inizio della pressione

sannitica sulla Campania. 428 Guerra tra Veio e Roma. 426 La città latina di

Fidenae, alleata di Veio, conquistata dai Romani. 423 Capua occupata dai

Sanniti. Fine del dominio etrusco in Campania. 414-413 Un contingente etrusco

(forse di Tarquinia) partecipa all’assedio navale ateniese di Siracusa. 406

Inizio dell’assedio di Veio da parte dei Romani. Secolo IV a.C. 396 Veio

conquistata e distrutta dai Romani: il suo territorio incorporato nello stato

romano. 390-386 Scorrerie dei Galli nell’Italia centrale: Roma saccheggiata e

incendiata. 384 Incursione della flotta siracusana nel Tirreno e saccheggio del

santuario di Pyrgi. I Siracusani nell’Adriatico settentrionale. 382 Fondazione

delle colonie romano-latine di Nepi e Sutri. Ascesa di Tarquinia e sua egemonia

sulla Lega etrusca. 358 Tarquinia (con Cere e Faleri) muove guerra a Roma.

Detronizzazione del re di Cere. 353 Pace separata tra Cere e Roma. 351 Fine

della guerra e tregua quarantennale fra Tarquinia e Roma. Rivolta «servile» ad

Arezzo domata con l’intervento di Tarquinia. Marzabotto e Felsina occupate dai

Galli. Spedizioni dei Galli nell’Italia centrale. 314 Navi etrusche in Sicilia

in aiuto di Agatocle di Siracusa contro i Cartaginesi. 311 Gli Etruschi in

guerra contro Roma. I Romani penetrano nell’Etruria centrale e interna. 307 Gli

Etruschi costretti alla pace con Roma. 302 Roselle assediata e occupata dai

Romani. Intervento di Roma ad Arezzo in appoggio alla famiglia dei Cilnii.

Rivolte «servili» a Volterra e a Roselle. Completa decadenza di Spina. Secolo

III a.C. 296 Gli Etruschi nella coalizione «italica» contro Roma. 295 I

coalizzati sconfitti dai Romani a Sentino. Vittorie romane sugli Etruschi. 284

Rivolta «servile» ad Arezzo. 282 Gli Etruschi definitivamente sconfitti dai

Romani al lago Vadimone. 280 Vulci eVo1sini si arrendono a Roma. Le città

etrusche costrette ad allearsi con Roma: l’Etruria federata. Prefettura romana a

Statonia. 273 Colonie romane a Cosa e a Pyrgi. 265 Rivolta «servile» a Volsinii.

264 Volsinii conquistata e distrutta dai Romani. Saccheggio del santuario della

Lega. Volsinii ricostruita sulle rive del lago di Bolsena. Colonie di Roma a

Castrum Novum, Alsium e Fregene. 241 Faleri conquistata e distrutta dai Romani.

Trasferimento della città in altra sede. 225 L’Etruria investita da un

incursione di Galli distrutti dai Romani a Talamone. Costruzione della via

Clodia. 222 Spedizioni romane contro i Galli, dalle basi etrusche. Costruzione

della via Flaminia. 217 Annibale, in Etruria, sconfigge i Romani al Trasimeno.

209 I Romani rinforzano i presidi militari in Etruria. 205 Le città etrusche

contribuiscono alla spedizione africana di Scipione contro Cartagine. Secolo II

a.C. 196 Rivolta di schiavi in Etruria. 189 Fondazione della colonia romana di

Bononia. 186 Repressione del culto «sovversivo» di Dioniso. 183-180 Fondazione

di colonie di Roma a Saturnia, Gradisca e Pisa. 177 Fondazione di colonie di

Roma a Luni e a Lucca. Costruzione della via Cassia. Progressiva emancipazione

di elementi servili nell’Etruria settentrionale. 135 Viaggio del tribuno Tiberio

Gracco attraverso l’Etruria. 133-121 Fallimento dei tentativi di riforme sociali

dei Gracchi. 130 L’etrusco Marco Perperna eletto console a Roma.

Secolo I a. C. 91 Marcia su Roma degli Etruschi

contro le proposte di legge riformatrici del tribuno Livio Druso. Secessione e

guerra degli alleati italici contro Roma. 90 Interventi militari romani a

Fiesole, Arezzo, Chiusi e Volsinii. 89 Gli Etruschi ricevono la cittadinanza

romana. Le città etrusche diventano «municipi» dell’Italia romana. 87 Gli

Etruschi parteggiano per Mario. 82 Repressioni di Silla contro Fiesole, Arezzo e

Volterra e deduzione di colonie di veterani romani. 78 Effimere rivolte

«popolari» a Fiesole e in altre città. 63 Catilina si rifugia in Etruria e

arruola truppe a Fiesole e ad Arezzo. 49 Gli Etruschi neutrali nella guerra

civile tra Pompeo e Cesare. 40 Perugia, occupata dai seguaci di Antonio,

conquistata e saccheggiata dalle truppe di Ottaviano. 27 L’etrusco Mecenate tra

i consiglieri e i ministri di Augusto. 7 L’Etruria diventa la regione VII

dell’Italia romana.

Capitolo

1

Era la fine del mese di Giugno, stavo scendendo

da Nord con la mia vecchia auto, per andare a prendere servizio in un albergo di

Chianciano Terme, essendo ormai un cameriere di professione, il mio mestiere mi

permette di girare il mondo, così avevo deciso di passare quest'anno a

Chianciano Terme. La macchina scorreva veloce sull'autostrada del Sole, ma di

sole non ce ne era, perché il tempo minacciava pioggia così tanto che arrivato

al casello Autostradale, per pagare il pedaggio ho dovuto accendere i fari come

se fosse notte profonda, ma era solo tarda mattina. Subito dopo pagato il

pedaggio e uscito dalla Autostrada, mi sono immesso sulla normale che porta a

Chianciano Terme, la visuale della strada che paesaggisticamente m'aveva

colpito, in realtà era una bella donna, che bella sarebbe dire poco, perché

sembrava una statua, coi capelli lunghi, un volto da ingenua e nello stesso

tempo da donna vissuta. Non potevo definire la sua età, e non capivo se aveva un

vestito o era nuda, se era alta, o bassa, giovane o vecchia. Mentre la sua calda

voce mi domandava; “Scusa, vai a Chianciano Terme?”, mi dai un passaggio grazie.

Mi sembrava impossibile che stessi portando una Fata così

a Chianciano Terme . La macchina sembrava sicura di saper dove andare, il

motore cantava come un usignolo, tra curve e dossi, tra la campagna ben curata

ed il cielo che scaricava tutta la sua pioggia, dentro l‘abitacolo della mia

auto non c’era il solito puzzo del tabacco delle mie sigarette, ma c’era un

dolce profumo di freschezza da farmi girare

Zona “

Località SARTEANO

In collina, a

Famoso per il suo

campeggio, (il secondo in Europa come grandezza) che s'estende a sud del Paese

per alcuni chilometri, con ben tre piscine, acqua di sorgente a 27 gradi

permanentemente costanti, ristoranti, concerti all'aperto, ecc. Nella parte

storica del paese ci sono costruzioni a testimonianza delle antiche dominazioni

cavalleresche, come per esempio Palazzo Piccolomini, Palazzo Cennini, e tanti

altri palazzi più o meno importanti una volta dimora di duchi, marchesi e conti.

Sarteano offre al

turista molti luoghi di agriturismo, la fonte delle Canalette, la cui acqua

guarisce da sempre le malattie e le infiammazioni degli occhi; le celle di S.

Francesco, luogo di passeggiata campestre e pista per biciclette da montagna.

In queste “celle”

simili a caverne si ritirò S. Francesco d'Assisi, durante il suo pellegrinaggio,

e passò qui diversi anni della sua vita.

SARTEANO, paese

d'origine Etrusca, ma anche una città che si sta ampliando e industrializzando

molto in fretta, da poco esiste anche una zona industriale, dove gli

imprenditori hanno edificato i loro capannoni.

Sarteano domina la

valle, dai punti più alti si vedono il lago Trasimeno, quello di Chiusi, e

quello di Montepulciano.

In questo paese si

svolge in agosto la “Giostra del Saracino”, manifestazione popolare molto

antica, apprezzata dai turisti e dai cittadini, che divisi in contrade (S.

Bartolomeo, S. Martino, S. Lorenzo, S.S. Trinità ecc.), partecipano con gioia ed

impegno alla giostra, cercando di centrare su di un cavallo in corsa, un anello

con una lancia tenuta dalla la mano destra.

Il castello è in

alto al centro del paese, ormai non più visitabile per intero, perché alcune

sue parti sono pericolanti, questi domina dall'alto tutta la cittadina, ai suoi

piedi le mura che circondano gran parte di SARTEANO vecchia.

Le porte d'ingresso

al paese sono ancora lì, come una volta, mancano solo i mastodontici portoni di

legno che in tempi antichi venivano chiusi per protezione.

Sulla parte ovest di

Sarteano ci sono molti boschi e pinete, fino a salire al Monte Cetona, (

La piazza centrale

mostra al centro un monumento, ai caduti, ed alla sua sinistra le "Logge", con

all’interno i ricordi e la lista dei caduti in guerra, dalle loggie si accede al

Teatro comunale, non è enorme, ma molto ben fatto ed accogliente, ed ultimamente

anche perfettamente funzionante.

Dietro al monumento

il barbiere ed i negozi antichi, insomma una cittadina simile a Pienza,

Monticchiello, Cetona ecc.

Un tempo paese di

contadini in campagna, e di padroni nelle ville in paese, adesso invece la

situazione si è invertita, i ricchi stanno nei vecchi casolari di campagna

mentre i poveri nelle case del paese.

VISTA DI

SARTEANO

Un posto tranquillo,

salutare e ottimo per odia lo stress quotidiano delle città, o per chi ha da

spendere per comperarsi un bel casolare, ristrutturarlo ed abitarci in santa

pace.

Poco distante,

“Chianciano Terme”, che offre invece una buona e funzionante stazione termale

specializzata nella cura del fegato. In quanto a locazioni archeologiche, anche

Chianciano ne offre alcune, ben note agli abitanti locali ma forse meno ai

turisti, i quali a nostro parere dovrebbero essere spronati a vedere certi

posti, magari con passeggiate organizzate dagli alberghi stessi, o addirittura

dal Comune, o dall'Ente per il Turismo.

Una zona abbastanza

bella di Chianciano è la "Pedata", necropoli scavata per metà, che offre la

vista d'alcune tombe a camera, scavate completamente nel tufo.

Poco più in alto

lungo la "camionabile" (Chianciano), strada nella quale vengono deviati i mezzi

pesanti per evitare che si intoppino nel caos del centro, salendo verso l'alto,

si possono vedere dei resti di insediamenti etruschi, segnalati con tanto di

indicazioni e cartelli, come ad esempio “Poggio Bacherina”.

A dieci chilometri

da Sarteano c'è Chiusi, anticamente la città dimora del Re Porsenna, Lucumone e

Re degli Etruschi, e sovrano dell'Etruria intera. A Chiusi si possono ammirare

alcune tombe decorate con dipinti, nel centro storico c'è il Museo del Duomo,

dove risiedono molti reperti sia locali che provenienti dai paesi circostanti.

Le necropoli a Chiusi sono di gran lunga inferiori a quelle di Sarteano,

d'altronde secondo le nostre teorie questa città era la zona "Logistica", mentre

quella "Operativa" era più spostata verso Sarteano, e di conseguenza, anche

quella delle necropoli comuni.

Ma torniamo a

Sarteano, nelle periferie che circondano il paese,

vi sono in varie zone resti di epoca etrusca, in prossimità del cimitero

di Sarteano, ad esempio, scendendo verso nord, si può percorrere in discesa per

circa un chilometro e mezzo un pezzo di "Via Inferi" o (cupa), si tratta di una

strada etrusca scavata nella roccia molto profonda, che scende in direzione

della cartiera di Sarteano.

Questa zona è meglio

denominata 'Bocca

La tomba era d'età

"Arcaica", al suo interno furono rinvenuti un boccale di bucchero e altri

frammenti vari, ed un cippo di travertino, sicuramente appartenente alla stessa

tomba.

Andando avanti

invece, ad est, dopo il cimitero c'è un'altra località particolare denominata

“il Gorone", da "Gora", o meglio grande massa d'acqua contenuta in un recipiente

artificiale, questo "Gorone" serviva ad alimentare le macchine della cartiera

sottostante, l'acqua viene infatti ancor oggi incanalata attraverso delle

condutture e portata fin giù alla cartiera, dove per la pressione acquistata

lungo il pendio, viene utilizzata per alimentare una piccola centrale

idroelettrica. Nella località della cartiera nel marzo del 1952 fu segnalato, ma

mai accertato, il rinvenimento di una tomba etrusca con all'interno una maschera

d'oro, le voci giunsero alle autorità del paese, ma non si riuscì a saperne di

più.

Questo posto che va

da "Bocca

Lungo questo strano

pianoro, si vedono qua e là alcune pietre di forma quadrata e rettangolare, di

chiara epoca etrusca, forse servite a quei tempi per qualche costruzione in

pietra adesso non più visibile, o forse servite da basamento di sostegno per

qualche struttura. Si pensa così perché è chiaro che avendo costruito in questo

punto qualcosa di abbastanza alto, lo si sarebbe visto per così dire da mezzo

mondo, a causa della posizione stessa.

C'è da notare che

alla fine del campo, sia verso nord che verso est si vedono tracce di muri a

secco forse di sostegno, o di circondario per delimitare i confini di proprietà,

muri interessanti, ma solo dal punto di vista storico.

Un altro fatto molto

strano è che in questo pianoro non vi sono tracce di scavi o tombe etrusche, né

recenti né remote, come se il sottosuolo fosse così solido, da non aver permesso

agli Etruschi di costruire qui le loro tombe.

Che sia stato questo

pianoro enorme, la base ove poggiava un tempo il famoso “Mausoleo” eretto in

onore del “Re Porsenna”? Noi siamo convinti che il posto giusto sia questo.

Spostiamoci per un

momento a nord di Sarteano, lungo la strada che porta a Chianciano, fatti circa

tre chilometri dal paese, svoltando a destra per una via sterrata si può

arrivare in località "Santa Apollinare", un allevamento di cavalli dei più

estesi nella zona.

Dando uno sguardo in

giro, fra le stalle e il casolare del custode, c'è un pendio scosceso di

formazione tufacea, scendendo lungo questo pendio si notano bene due o tre

tombe aperte, facenti parte di una serie "a schiera", a prima vista

sembrerebbero isolate, ma guardando bene sia a destra che a sinistra, c’è lo

spazio giusto, e quindi ce ne sono almeno altre quattro (inviolate), ai lati di

quelle già aperte.

Abbiamo raccolto

anche su questa zona dei racconti locali, uno dei quali dice: "Stavamo facendo

un fossato per far scorrere l'acqua piovana più in basso, impedendo così che

quando piove molto si allaghi il terreno su cui pascolano le mandrie dei

cavalli.

Ad un certo punto, a

circa

Noi avevamo già

capito dal racconto, che in quel posto esistevano anche delle tombe di tipo "a

cassettone con copertura a Tegolo", sicuramente d'epoca Etrusca.

Effettivamente

ancora oggi si vede bene il fossato e qualche cenno di materiale di mattone

rosso, e qualche pezzo di Tegolo, vari detriti rossastri classici dei posti dove

esistevano tombe di questo tipo, in conclusione possiamo affermare che, anche

qui ci sarebbe molto da lavorare, essendovi sicuramente un 40% di Tombe ancora

inviolate, naturalmente non è una zona di facile accesso da parte dei

ricercatori in quanto proprietà privata, e quindi per compiere delle ulteriori

indagini ci vorrebbe un permesso da parte della Soprintendenza Archeologica

locale e del padrone del terreno.

Ad ovest del paese

c'è la strada che porta a "Castiglioncello sul Trinoro", fatta tutta la dritta,

verso la periferia del paese, prima della curva a destra che c'immette

all'inizio delle salite, guardando in alto si vede un casolare, "Poggio Le

Forche". Questa è una buona zona archeologica, nel 1915 intorno al casolare,

specialmente nella parte che guarda il paese furono rinvenute parecchie nicchie

a parete, diversi ziri, ed anche qualche tomba, ricca di reperti. Sempre secondo

i racconti, (discutibili) in una di queste tombe fu rinvenuto un cavallo alato,

d'oro, del peso di

Poco distante, a

circa

Attorno a questo

piccolo fabbricato si intravedono in vari punti, resti di tombe profanate, molte

delle quali sono state poi ricoperte in maniera parziale, quasi sicuramente si

tratta di tombe di epoca etrusca, questi resti testimoniano che anche in questa

zona dominante il sud‑est da un'altura non indifferente, gli Etruschi avevano

scelto i luoghi per le loro sepolture.

La vegetazione è

molto folta, e le troppe piante innestate parecchi anni or sono, fanno sì che

l'individuazione di altre tombe non profanate sia molto difficile, abbiamo

comunque calcolato che ce ne siano almeno una ventina da individuarsi nell'arco

di spazio che va dalla Caccetta, fino alla località "Cavetta", (una vecchia

cava di tufo dentro il bosco).

Sarteano adesso vi

apparirà meno velato, almeno per quanto riguarda il paese e la sua periferia,

adesso però addentriamoci nella scoperta di cose molto più ricche di mistero e

di tesori nascosti.

CENNI

STORICI:

I Personaggi Etruschi

Riportiamo brevemente la storia di alcuni

personaggi caratteristici della storia etrusca. Come già ricordato nel capitolo

precedente, è importante tenere presente che le notizie storiche pervenuteci

sono state filtrate dal mondo culturale filo romano (tranne nel caso della

vicenda del mitico Mastarna e dei Vibenna), per cui è lecito supporre che per

alcuni tratti le vicende riportate si siano arricchite di leggenda, al fine di

esaltare la cultura romana che aveva sconfitto quella etrusca. Cicerone Marco

Tullio Fabia (gens) Furio Camillo Marco Mastarna ed i Vibenna Mecenate Caio

Cilno Ocresia Porsenna Ravnthu Servio Tullio Spurinna (gens) Tanaquilla

Tarquinio Lucio Prisco Tarquinio Lucio il Superbo Tullia Velia Virgilio Publius

Maro Vulca MARCO TULLIO CICERONE

Marco Tullio Cicerone nacque nel

RAVNTHU Ravnthu appartenne a due delle più

grandi famiglie tarquiniesi: per nascita a quella dei Thefrinai e per matrimonio

a quella ancora più prestigiosa e storica degli Spurinna. Quando morì fu deposta

con gli Spurinna nella regale Tomba dell’Orco, dove ancora s’intravede dipinta

in una nicchia, sullo sfondo di un paesaggio agreste. Indossa una tunica bianca

ed è distesa con meravigliosa scioltezza in banchetto, accanto al marito Velthur

il Grande, l ‘eroe che al comando di due eserciti etruschi partecipò come

alleato di Atene all’assedio di Siracusa. Le sue quinquereme combatterono

magnificamente nella battaglia di Lisimelia, ma quella fu l’ultima azione

militare di vasta portata in cui, nel meridione, apparvero le forze navali di

Tarquinia. Perché, come era stato scritto inesorabilmente, il tempo concesso

dagli Dei alla nazione etrusca stava per concludersi e nel silenzio del cielo

sereno era già risuonato lo squillo terrificante della tromba sacra che ne

annunciava la fine. Roma invadeva le terre, atterrava le rocche, devastava i

porti, ma Tarquinia resisteva e contrattaccava. Ogni volta, a difendere la

libertà della città santa al nomen etrusco c’era uno Spurinna, strettamente

legato per vincoli di parentela alla matriarca Ravnthu. Prima scese in campo suo

figlio Velthur il giovane, poi suo nipote Avle, che i romani chiamavano Aulus.

Avle Spurinna spodestò dal trono Orgolnius, re di Cere, liberò Arezzo dalla

rivolta degli schiavi, tolse ai Latini nove città fortificate. Poi carico di

orgoglio, di rancore e di sete di libertà, affrontò Roma in campo aperto. Tanta

era l’ira di entrambe le parti che nessuna iniziò lo scontro con i giavellotti,

gli archi e le altre armi da getto. La battaglia fu subito aperta con la spada,

corpo a corpo, e la già inaudita violenza iniziale si accrebbe durante la lotta.

I tarquiniesi vinsero e il prezzo che imposero ai vinti fu durissimo: con un

implacabile cerimoniale che si protrasse per giorni e giorni, in un mare di

sangue che inondò il Foro di Tarquinia, trecentosette prigionieri romani furono

giustiziati davanti all’Ara della Regina. Nella seconda battaglia per la

libertà, le truppe etrusche inferiori per numero furono sconfitte. Questa volta

fu Roma a non avere pietà. I tarquiniesi vinti furono passati per le armi la

sera stessa, sul luogo dello scontro. Trecentocinquantotto tra i più nobili

furono invece trascinati nell’Urbe. Qui, in un crescendo di orrore che superò

quello dell’eccidio dell’Ara della Regina, furono pubblicamente massacrati. I

ricchi oliveti, i vigneti, i campi della città vinta furono bruciati e gli

impianti idraulici insabbiati. Tarquinia non morì subito, anzi conobbe altri

anni di effimero splendore. Poi, pian piano, uscì dalla storia. Mezzo millennio

più tardi, però, un cittadino della Roma Imperiale, che nonostante l’oblìo dei

molti secoli trascorsi voleva onorare il ricordo dei suoi antenati etruschi,

fece incidere in una epigrafe, gli “Elogia Tarquiniensia”, le lodi degli

Spurinna e il racconto delle loro grandi gesta. Tra i nomi degli eroi, con

grandissima dignità e rispetto, volle immortalare anche quello di Ravnthu, la

donna che orgogliosamente fu al centro della loro gente e della loro storia.

L’epigrafe degli Elogia è conservata nel Museo Nazionale Archeologico di

Tarquinia. SERVIO TULLIO Secondo la tradizione sesto re di Roma, che avrebbe

regnato dal 578 al

TARQUINIO Lucio PRISCO Secondo la tradizione

quinto re di Roma, che avrebbe regnato dal 616 al

MECENATE Caio Cilno Caio Cilno Mecenate, nato ad

Arezzo nel

Capitolo

2

Incredibile, ma vero, il mio primo viaggio a

SARTEANO era stata una vera e propria sorpresa che mi aveva fatto dimenticare in

parte il vero motivo per il quale c'ero andato. Dopo alcuni giorni ricevetti una

telefonata, era

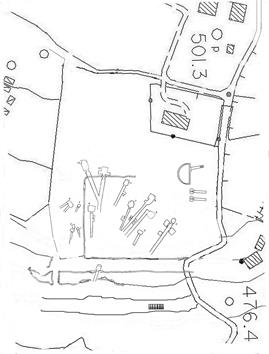

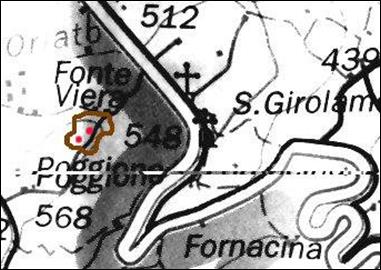

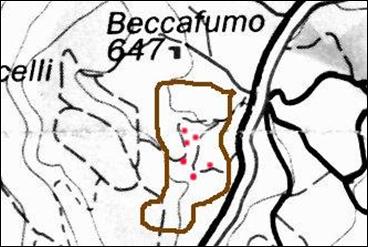

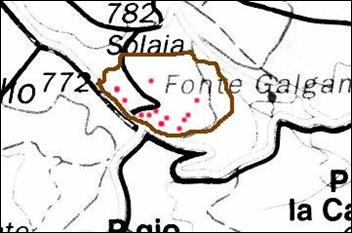

Zona “

TOPOGRAFICA DELLA ZONA (SOLAIA)

Qui le Tombe sono di

varie tipologie: a gruppi di tre, a schiere a zigzag, a schiere lineari, anche

di trenta tombe tutte in fila. In genere non si somigliano l'una con l'altra,

le tipologie sono simili, ma c'era

una certa attitudine alla personalizzazione, sia per quanto riguarda gli

ingressi, sia per la forma dei Dromos, e a volte persino i Nicchiai sono di

tipologia molto diversa l'un l'altro, e la grandezza delle camere all'interno,

varia di grandezza e forma quasi sempre.

Pensate che una di

queste tombe si presenta con un Dromos lungo

Naturalmente gli

artefici di questo scavo hanno pensato di non svuotare per tutta la sua

lunghezza il Dromos dal suo Riempiticcio ma per risparmiare tempo e fatica,

hanno fatto uno scavo perpendicolare, dritto verso il basso, seguendo il

frontale, tutto questo per arrivare velocemente alla chiusura d'ingresso della

camera centrale.

Forse non avevano

pensato che lungo tutto il tragitto del Dromos, ai lati potevano esserci altre

tombe e nicchie, a volte più ricche delle camere centrali stesse, in quanto in

alcune tipologie di seppellimento, la camera centrale ospitava il defunto, con

o senza sarcofago, ma le offerte venivano disposte nelle nicchie laterali.

Le nicchie laterali

sono importanti anche perché il capofamiglia in genere veniva seppellito per

primo, nella Camera centrale, lasciando però la sua eredità materiale ai figli,

i quali alla loro morte avevano come ornamento non solo gli oggetti propri e le

offerte, ma anche una serie di cose ricevute in eredità dal capofamiglia.

Poi ci sono le Tombe

povere, così dette perché molto piccole, con un Dromos di

Queste Tombe‑povere

non sono nemmeno orientate come le altre, alcune sono rivolte ad ovest, altre a

nord in maniera molto differente dalle altre tipologie d'orientamento locali.

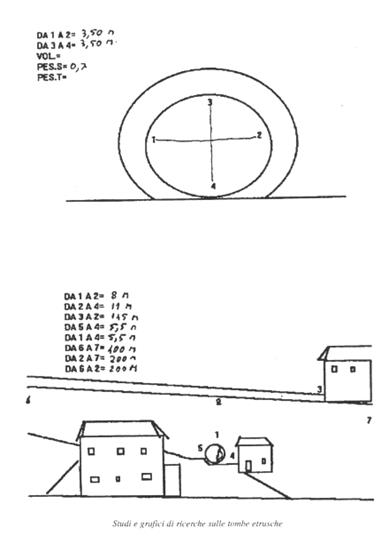

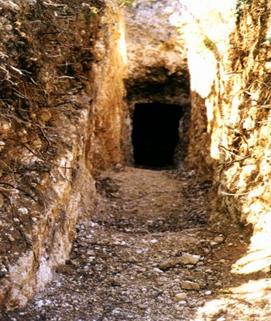

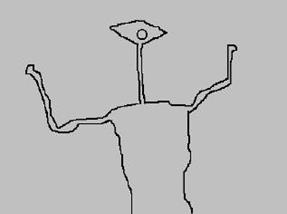

IMMAGINE

DI UNA TOMBA ETRUSCA APERTA IN LOCALITA’ SOLAIA

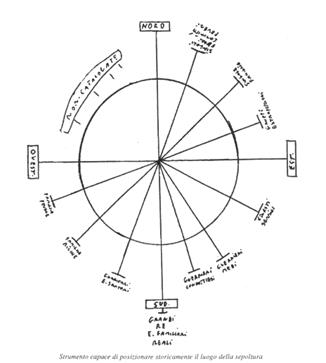

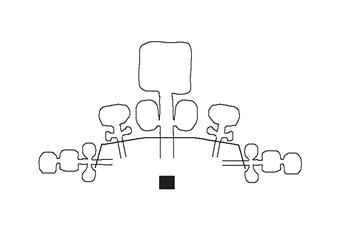

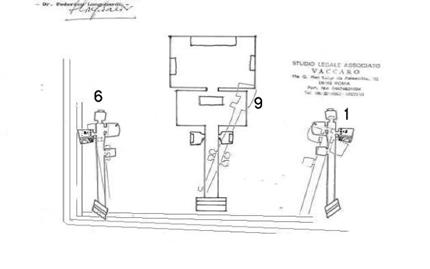

STRUMENTO DI NOSTRA REALIZZAZIONE

E durante questi

studi, che il nostro lavoro ci ha consentito di portare a termine fra le altre

cose uno strumento inedito, da noi inventato, che serve a stabilire la classe

sociale a cui apparteneva il defunto della tomba individuata, in base alla

precisa misurazione del punto cardinale indicato dalla direzione dei Dromos

della stessa.

Vogliamo sperare che

questo strumento possa essere d'aiuto agli studiosi di questo settore, noi siamo

pronti a dar loro qualche consiglio sul come adoperarlo, del resto anche

abbastanza preciso.

Al centro della

Solaia si trovano resti di mura, ad una certa profondità. I racconti parlano di

una antica costruzione chiamata “Il Chiesone”, questi resti di fondamenta, e

residui bassi di pareti laterali, sarebbero appartenuti a questa remota

costruzione ormai non più visibile.

Siamo riusciti a

sapere ben poco riguardo a questo Chiesone, poiché la gente non ne parla

volentieri, anzi, al sentirlo nominare cambia volutamente argomento.

Comunque, si vedono

benissimo i resti che delimitavano un perimetro rettangolare e lasciano

supporre che in quel punto ci fosse stato un tempo un edificio corrispondente

alle descrizioni dei pochi che ci hanno raccontato le storie di questo luogo.

Si racconta inoltre

che a profanare la maggior parte delle tombe nella zona della Solaia, siano

stati gli uomini alle dipendenze del Marchese Bargagli, operai e braccianti ed

abili lavoratori del terreno locale, mandati da lui nei "tempi morti" a scavare

in queste zone. Il risultato degli scavi venne

poi donato a vari musei della Toscana e del Lazio dallo stesso Bargagli, probabilmente

ora sono in

mostra in qualche museo famoso.

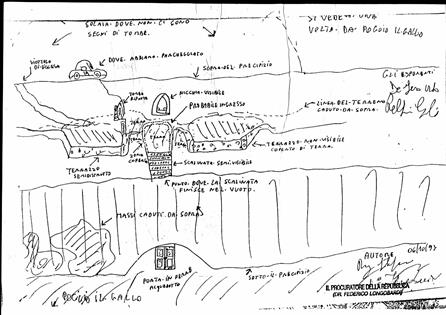

”Questo ingresso o tunnel quadrato è

stato scoperto da una frana che fece distaccare parte della parete verticale ,

subito a destra del secondo terrazzone

a pochi metri

dalla scalinata centrale.”

Gli uomini venivano

la mattina presto, nel periodo in cui non avevano mansioni stagionali da

svolgere nei campi e a gruppi di cinque o sei alla volta iniziavano a scavare

le tombe, armati di pale e picconi.

Non era poi tanto

difficile a quei tempi individuare i Dromos, perché all'inizio di ognuno c'era

un cippo.

Oggi di questi cippi

non c'è più traccia, sono stati tolti tutti dalla loro posizione originale, e

quindi l'individuazione dei Dromos non è più semplice come una volta. A meno di

non usare lo spillone, o altri metodi di ricerca, non sarebbe più possibile

trovare il punto preciso della locazione dei Dromos.

La parte a nord est

che delimita la stessa fine della Solaia, è un precipizio molto profondo, che

s'estende per qualche chilometro da sud verso nord-ovest, passando anche per

Abbiamo controllato

questa profonda scarpata, in alcuni suoi punti scende fin sotto il profondo muro

di pietra.

Abbiamo visto i

resti di una scala in pietra ancora abbastanza visibile, questa sale verso la

parete perpendicolare partendo dal vuoto, ciò significa che una parte di questa

scalinata scolpita nella pietra, è mancante, e ciò convalida l'ipotesi che sia

precipitata con una enorme valanga o sfaldatura, a valle.

Vicino al punto dove

c'è la scalinata si vedono dei resti di mura ed anche dei pezzi di muratura a

mattoni neri e rossi, si notano ancora le pareti (solo i resti) che facevano

parte di costruzioni in pietre e mattoni, murati con cemento particolare.

Sulla destra della

scalinata c'è un terrazzo in pietra, ai piedi di una caverna, di forma

rettangolare, scavato nella parete dura, sulla sinistra l'altro terrazzo,

meno visibile del primo, in quanto ne

mancano molte parti.

Tutto fa supporre

che questa imponente struttura rupestre, (come ricostruita nel nostro disegno),

faccia parte della parte esterna di un Tempio sotterraneo, o comunque qualcosa

di grande importanza, l’accesso del quale deve essere stato un tempo sicuramente

alla fine della scalinata, che finisce a parete, con l’ultimo scalino scolpito a

ridosso della parete verticale rocciosa.

Stando in piedi

diritti verso la parete, sull’ultimo scalino, dovremmo avere di fronte a noi

(ben chiuso e non visibile) l’ingesso della struttura sotterranea, che sia un

Tempio o no, ne dovremmo discutere parecchio.

Si vede molto bene

che in questo punto manca una parte di roccia, sicuramente questo piano una

volta si estendeva verso est per una ventina di metri più in avanti dell'attuale

precipizio.

Il precipizio in

questo punto è di una profondità di 25/30 metri, guardare in giù fa una certa

impressione. Analizzando la zona siamo riusciti a trovare un viottolo

(sicuramente una volta strada praticabile), che porta sotto il precipizio.

Portandoci in

direzione della scalinata, si vedono enormi massi caduti dall'alto e da questo

punto si riesce a capire bene anche la loro posizione originale.

VISTA DI UN “NICCHIAIO” IN LOCALITA’ SOLAIA

Sono delle montagne

di pietra divise in più parti e non molto distanti l'una dall'altra, girando

attorno ad uno di questi massi, abbiamo scoperto che uno di loro, ad una certa

altezza presenta uno scavo nella pietra a forma di nicchia.

Dopo aver analizzato

bene la forma e la profondità di tale nicchia scavata nella pietra, si deduce

inequivocabilmente che questo masso gigante faceva parte della parete superiore

del precipizio, e la nicchia apparteneva ad una delle tombe che abbiamo

analizzato nella parte superiore.

Unendo i fatti

quindi possiamo dire che le storie raccontate dagli anziani sono molto

credibili, e in ogni modo molte delle cose che hanno raccontato coincidono con

le nostre analisi.

Siamo andati quindi

a controllare il punto dove sarebbe esistito, sempre secondo le voci e le

testimonianze raccolte, il famoso Chiesone.

Questa costruzione,

sarebbe stata una chiesa enorme con una storia molto particolare. Nell'anno

1911/12 circa, nei pressi di questa chiesa veniva festeggiata,

La storia dice poi

che i partecipanti alla festa s'ubriacarono e incominciarono a ballare nudi, al

suono della fisarmonica, tutt'intorno e dentro il Chiesone. Si racconta che a

mezzanotte Dio volle punirli per aver osato tanto. I partecipanti che erano

andati in gruppo a smaltire la sbornia, si trovarono proprio sul precipizio

rivolto ad est, nella zona della scalinata dove esisteva un piccolo insediamento

chiamato Solara (da qui il nome SOLAIA). In quel momento, si racconta che per

punizione ci fu una specie di terremoto e la parte della Solaia che conteneva

tutto l'insediamento si staccò precipitando a valle, portando con sé tutta la

gente e tutto il resto.

Quindi, (secondo la

leggenda), una grossa fetta di terreno precipitò a valle ruotando su se stessa,

capovolgendosi, per poi finire al suolo schiacciando tutto quello che si trovava

sulla parte superiore.

Si narra poi che

durante la notte della candelora, venendo qui a mezzanotte si possa udire,

stando in silenzio e concentrandosi, il suono della Fisarmonica, le grida di

quella gente, ed i loro canti di tanti anni fa.

Per quanto riguarda

la parte in basso, sotto il precipizio c'è da notare un'altra cosa. Tanti anni

fa (nessuno conosce la data precisa) ai piedi di questa parete altissima,

all'incirca sotto l'insediamento SOLARA, in direzione della scalinata, è stato

trovato attaccato alla parete, al livello del terreno, un cancello alto due

metri, e largo tre, tutto di bronzo lavorato da mano etrusca.

SOLAI, IMMAGINE DI UNA ANTICA CAVA DI TRAVERTINO

Un ex abitante del

posto ci ha raccontato che persone distinte e ben vestite, fecero portare via

questo cancello, lui dice di aver visto dove si trovava il cancello, prima che

fosse portato via, ma adesso che la parete è tutta

uguale sarebbe impossibile individuarne il punto

preciso.

Quello che non si

riesce a capire è, perché non ci fosse nulla dietro al cancello, nemmeno un

ingresso o un'entrata, solo pietra dura, e piatta, o almeno così sembra, ma

solitamente non si mette un cancello dove non c'è ingresso, quindi, sapendo la

posizione esatta, si potrebbe scoprire qualcosa. Ma lasciamo pure alcuni dubbi

su questo fatto, perché altrimenti si rischia di pensare troppo ad una cosa

tralasciandone altre, magari più importanti.

Un vecchio signore

che 40 anni fa abitava in un casolare dalle parti di Solaia, ci ha raccontato

che una notte, durante un sogno, l'immagine di un etrusco gli apparve dicendo

il punto preciso dov'era nascosta la propria tomba.

La descrizione

datagli nel sogno così diceva: "Tu vai in questo posto,

SOALIA, UNA DELLE MIGLIAIA DI TOMBE DEPREDATE IN ANTICO

e troverai, (ma solo

se ci andrai da solo), un Dromos, dapprima simile agli altri, ma poi la tomba si

dividerà in due camere, tu dovrai aprire quella di sinistra e troverai un tesoro

immenso".

Questo signore la

stessa notte, andò sul posto, e siccome era un po' pauroso e superstizioso,

portò con sé un amico.

Tutto era come

nel sogno, trovarono il Dromos di

normale fattura, poi dovettero scegliere, arrivati ai tappi, la camera di

sinistra, come aveva detto l'etrusco del sogno. La delusione fu grossa quando,

tolto il tappo di pietra che serrava l'ingresso della

camera, non trovarono un tesoro, ma solo

un mucchietto di cenere al centro del pavimento e nient'altro.

Ricoprirono tutto

per bene e, delusi tornarono ciascuno alla propria abitazione.

IMMAGINE DI TOMBA ETRUSCA – ULTIMI SCAVI

L'uomo anziano sognò

di nuovo quella notte, e ancora l'etrusco gli parlò dicendogli: "Ti avevo detto

d'andare da solo, ma non mi hai voluto ascoltare e quindi non meriti niente".

Poi gli disse di

riprovare, ma questa volta da solo, scegliendo la camera dì destra. L'uomo non

tornò subito sul posto, e fece passare un po' di tempo, ma quando decise di

tornarvi, l'erba era cresciuta e non riuscì a trovare il punto preciso dello

scavo.

Raccontando oggi

quest'avvenimento, amareggiato dice: "Avevo quasi trovato un tesoro, mi è

sfuggito per paura e per superstizione."

Queste storie sono

state raccontate per tanti anni, dai vecchi durante le

veglie, magari davanti ad un focolare acceso mangiando caldarroste, o dopo aver

trebbiato nell'aia durante la gran cena finale, o magari durante la

scartocciatura del granoturco, tra una barzelletta e l'altra.

Storie di tesori,

gente che di notte rientrando a casa vedeva per la strada delle galline coi

pulcini d'oro, ma non riusciva ad afferrarli, gente che ha

avuto apparizioni di etruschi nel bosco della Solaia. e che li descrive in un

modo realistico e

dettagliato.

Uno dei racconti che

ci ha

colpito di più è quello di un uomo, che quando era ragazzino giocando nei prati,

al di sotto della Solaia, tra il precipizio della Scalinata e Poggio Il Diavolo,

per nascondersi dai suoi amici durante i giochi, s'intrufolò in una piccola

apertura del terreno, all'interno constatò che era molto più grande di quanto

avesse immaginato, dopo aver camminato per parecchi metri sotto terra, si trovò

di fronte un lago sotterraneo molto grande, ai bordi del quale vi erano ingressi

di caverne che andavano in differenti direzioni, formando delle diramazioni a

stella.

Naturalmente questa

persona adesso anche volendo non si ricorderebbe più il punto preciso di questo

eccezionale ritrovamento, perché sono passati troppi anni. Noi siamo andati sul

posto con lui, ma dopo 40 anni è difficilissimo rintracciare in una così vasta

zona, un buco ormai ricoperto o otturato, di circa 80 centimetridi diametro.

Noi siamo certi che

in questa zona ci sia ancora tanto da scoprire, e molto più di quello che dice

la gente del posto. Non ci arrenderemo certo, perché le nostre ricerche daranno

sempre risultati affascinanti.

Vi siete mai chiesti

per esempio come avessero fatti gli etruschi a scolpire e scavare i loro Dromos

con un orientamento cardinale così preciso, senza adoperare una bussola? Gli

Etruschi non avevano una bussola, ma uno strumento precisissimo che noi, dopo

averlo scoperto, e ricostruito, abbiamo chiamato POLARIUM. Dal disegno si

capisce abbastanza bene com'era adoperato dagli Etruschi per orientare verso

qualsiasi punto cardinale, senza sbagliare di un grado l'orientamento dei loro

Dromos.

IL

POLARUM “

Il Polarum o

Polarium, non è altro che una vera e propria bussola dell'epoca etrusca. Era

usato dagli architetti disegnatori e progettisti di strutture architettoniche e

funebri.

L'utilizzo di

quest'apparecchio era estremamente semplice, e permetteva di stabilire senza

calcoli troppo complicati, i principali punti cardinali, poi di seguito anche i

rispettivi punti intermedi.

Il Polarium veniva

così utilizzato: costruito su di una pietra piatta, della grandezza di circa cm.

50x60 veniva appoggiato sul terreno in un punto piano con la parte più larga

rivolta al mezzogiorno.

Su questa pietra

veniva praticato un foro, dove poi si inseriva un'asse molto simile a quella di

una meridiana.

All'alba, appena

compariva sulla pietra l'ombra dell'asta centrale, veniva incisa una tacchetta

in corrispondenza del segno dell'ombra, si aspettava poi il tramonto, per

incidere una seconda tacchetta nel punto preciso in cui si trovava l'ombra al

momento della sua scomparsa.

A questo punto gli

etruschi prendevano una cordicella sottile, poi la tagliavano alla lunghezza

che coincideva con la prima tacchetta della mattina, e la seconda della sera, ed

il gioco era fatto, sarebbe bastato poi mettere, come si sol dire, doppia la

cordicella, per poi andare a segnare con la terza tacchetta il punto preciso

del mezzogiorno.

Facile in seguito

tracciare gli altri punti cardinali, eseguendo di seguito altri passi come il

secondo ed il terzo, ad ogni altro doppio della cordicella si trova un mezzo

punto, ed al prossimo doppio un quarto di punto.

Ecco quindi svelato

il mistero: gli etruschi avevano la bussola, ma non si chiamava così.

CENNI STORICI:

IL CULTO DEI MORTI

Gran parte delle conoscenze che abbiamo sulla

civiltà degli Etruschi proviene dalle tombe (iscrizioni, pitture, sculture,

suppellettili, ecc.). Naturalmente tutto questo materiale ci fornisce molte

informazioni su come veniva considerata la vita dopo la morte, e che sorta di

culto veniva riservata ai defunti. Abbiamo quindi prove inequivocabili di

quanto, secondo una credenza diffusa nel Mediterraneo, si ritenesse che la

individualità del defunto sopravvivesse alle sue spoglie mortali, nel luogo

stesso dove il corpo veniva sepolto o cremato. Ne consegue l’esigenza di

agevolare questa sopravvivenza, da parte dei congiunti, arredando il sepolcro

come una casa, contornando il defunto dei suoi gioielli, delle sue vesti,

eventualmente delle sue armi, e fornendo cibi e bevande.

Vennero così a formarsi grandi insiemi di tombe

disposte a file, divise da strade, che costituivano vere e proprie città dei

morti (necropolies), come mostrano gli esempi di Caere (Cerveteri) e di

Tarquinia. Le tombe più grandi spesso venivano fatte a imitazione delle case,

rivelando il lusso e il gusto artistico dei nobili etruschi.

All’origine veniva effettuato quasi

esclusivamente il rito della cremazione, ma in seguito solo poche città

continuarono a praticarlo, passando al rito più orientaleggiante

dell’inumazione. Nel casi della cremazione, le ceneri venivano conservate in

urne a forma di abitazioni o entro vasi che tentavano di riprodurre le fattezze

del morto, ma in un secondo periodo i corpi venivano adagiati su letti

direttamente scavati nella roccia o dentro sarcofagi di terracotta o altro

materiale.

L 'al di là:

La mistica unità del mondo celeste e del mondo

terrestre si estende

verisimilmente anche al mondo sotterraneo, nel

quale è localizzato, secondo le dottrine etrusche più evolute, il reame dei

morti. Gran parte delle nostre conoscenze sulla civiltà degli antichi Etruschi

proviene, come è noto, dalle tombe (la stragrande maggioranza delle iscrizioni è

di carattere funerario; alle pitture, alle sculture, alle suppellettili

sepolcrali siamo debitori dei dati fondamentali sullo sviluppo delle forme

artistiche e sugli aspetti della vita). Ed è naturale che le tombe ci offrano,

più o meno direttamente, indizi sulle credenze relative alla sorte futura degli

uomini e sui costumi e sui riti collegati a queste credenze. Ciò nonostante

siamo ancora ben lungi dall'avere una idea chiara dell'escatologia etrusca.

Motivi complessi e contrastanti denunciano livelli diversi di mentalità

religiosa ed influenze eterogenee. Ne risultano problemi tuttora in parte

irresoluti, singolarmente affascinanti.

Il carattere stesso delle tombe e dei loro

equipaggiamenti, soprattutto

nelle fasi più antiche, offre una testimonianza

inequivocabile del

persistere di concezioni primitive

universalmente diffuse nel mondo

mediterraneo, secondo le quali la individualità

del defunto, comunque immaginata, sopravvive in qualche modo congiunta con le

sue spoglie mortali, là dove esse furono deposte. Ne consegue l'esigenza,

fondamentale per i superstiti, di garantire, difendere, prolungare concretamente

questa sopravvivenza, non soltanto come tributo sentimentale di affettuosa

pietà, ma come obbligo religioso non disgiunto, probabilmente, da timore.

A questo genere di concezioni appartiene in

Etruria, come altrove (e segnatamente nell'antico Egitto), la tendenza ad

immaginare il sepolcro nelle forme di una casa, a dotarlo di arredi e di oggetti

d'uso, ad arricchirlo di figurazioni pregne, almeno originariamente, di

significato magico (specialmente pitture tombali con s.cene di banchetto, di

musica, di danze, di giuochi atletici, ecc.), a circondare il cadavere delle sue

vesti, dei suoi gioielli e delle sue armi; a servirlo con cibi e bevande; ad

accompagnarlo con figurine di familiari; e, infine, a riprodurre l'immagine

somatica del morto stesso, per offrire un incorruttibile «appoggio» allo spirito

minacciato dal disfacimento del corpo, onde in Etruria (come già in Egitto)

sembra nascere il ritratto funerario. Ma quale sia l'effettiva e più profonda

natura delle idee religio- se che traspariscono esteriormente in così fatte

costumanze e come esse abbiano potuto sussistere ed evolversi accanto ad altre

credenze è cosa ancora tutto sommato assai oscura.

All'origine della storia delle città etrusche

vediamo infatti dominare

pressoché esclusivo un rito funebre, quale è

quello della cremazione, che non può non riflettere concetti estranei a quelli

del legame materiale tra spirito e corpo del defunto; che anzi, almeno nella

piena età storica, esso sembra talvolta significare un'idea di «liberazione»

dell'anima dai ceppi della materia verso una sfera celeste. Tanto più curioso è

osservare come nelle tombe etrusche del periodo villanoviano e orientalizzante

le ceneri e le ossa dei morti bruciati si contengano talvolta in urne in forma

di abitazioni o entro vasi che tentano di riprodurre le fattezze del morto (i

così detti "canopi" di Chiusi): ciò che rivela, già dai tempi più antichi del

formarsi della nazione etrusca, una mescolanza di credenze e forse anche un

riaffermarsi delle tradizioni funerarie mediterranee sul costume diffuso dai

seguaci della cremazione. Ne si può affermare che l'idea della sopravvivenza

nella tomba escluda assolutamente una fede nella trasmigrazione delle anime

verso un regno dell"'al di là". Ma è certo che in Etruria quest'ultima

concezione si venne affermando e concretando progressivamente sotto l'influsso

della religione e della mitologia greca, con l'attenuarsi delle credenze

primitive: e si configurò secondo la visione dell'averno omerico, popolato da

divinità ctonie, spiriti di antichi eroi ed ombre di defunti. Già nei monumenti

del Ve IV secolo, e poi soprattutto in quelli di età ellenistica, la sorte

futura è rappresentata come un viaggio dell'anima verso il regno dei morti e

come un soggiorno nel mondo sotterraneo. Soggiorno triste, senza speranza, a

volte dominato dallo spavento che incute la presenza di mostruosi dèmoni, o

addirittura dai tormenti che essi infliggono alle anime. È, in sostanza, la

materializzazione dell'angoscia della morte in una escatologia essenzialmente

primitivistica. E a simboleggiare la morte sono specialmente due figure

infernali: la dea Vanth dalle grandi ali e con la torcia, che, simile alla greca

Moira, rappresenta il fato implacabile; e il dèmone

Charun, figura semibestiale armata di un pesante

martello, che può

considerarsi una paurosa deformazione del greco

Caronte dal quale prende il nome. Sia di Vanth sia di Charun esistono

moltiplicazioni, forse con una propria individualità ed un proprio secondo nome.

Ma la demonologia infernale è ricca e pittoresca, e conosce altri personaggi,

come l'orripilante Tuchulcha dal volto di avvoltoio, dalle orecchie d'asino e

armato di serpenti; accoglie largamente la simbologia di animali ctonii, come il

serpente e il cavallo.

Anche per questa fase più tardiva le fonti

monumentali, nei loro aspetti frammentari ed esteriori, sono insufficienti a

darci un'idea sicura e completa delle credenze contemporanee sull'oltretomba.

Stando alle pitture e ai rilievi sepolcrali, parrebbe che il destino dei morti

fosse inesorabilmente triste ed uguale per tutti: la legge crudele non risparmia

neanche i personaggi più illustri, la cui affermazione di superiorità si limita

ai costumi sfarzosi, agli attributi delle cariche rivestite e al seguito che li

accompagna nel viaggio agli inferi. Esistono tuttavia nella tradizione

letteraria, alcuni accenni più o meno espliciti a consolanti dottrine di

salvazione, e cioè alla possibilità che le anime conseguano uno stato di

beatitudine o addirittura q i deificazione, attraverso speciali riti che

sarebbero stati descritti dagli Etruschi nei loro Libri Acherontici. Un prezioso

documento originale di queste cerimonie di suffragio, con prescrizioni di

offerte e di sacrifici a divinità specialmente infernali, sembra esserci

conservato nel testo etrusco della tegola di Capua, che risale al V secolo a.C..

Non sappiamo fino a che punto allo sviluppo di queste nuove concezioni

escatologiche abbia contribuito il diffondersi in Etruria di dottrine orfiche,

pita- goriche e, più ancora,

dionisiache (il culto di Bacco è, in verità,

largamente attestato anche in rapporto con il mondo funerario). Comunque le

speranze di salvazione sembrano restare collegate al concetto delle operazioni

magico-religiose, proprie di una spiritualità primitiva, piuttosto che dipendere

da un superiore principio etico di retribuzione del bene compiuto in vita.

Forme del culto

Le testimonianze monumentali, i documenti

scritti etruschi e i riferimenti delle fonti letterarie classiche offrono

numerosi dati per la ricostruzione della vita religiosa e delle forme del culto.

Si tratta di costumanze che, almeno per quel che riguarda gli aspetti

sostanziali (luoghi sacri e templi, organizzazione del sacerdozio, sacrifici,

preghiere, offerte di doni votivi, ecc.), non differiscono profondamente dalle

analoghe manifestazioni del mondo greco, italico e, specialmente, romano. Ciò si

spiega per un verso

considerando i comuni orientamenti spirituali

della civiltà greco-italica a partire dall'età arcaica, per altro verso tenendo

conto della fortissima influenza esercitata dalla religione etrusca su quella

romana.

Uno studio delle antichità religiose etrusche

non può quindi prescindere dal quadro, ben altrimenti particolareggiato e

complesso, che in materia rituale ci presentano

Sarà, in primo luogo, da attribuire agli

Etruschi quella concreta e quasi materialistica adesione a norme sancite ab

antiquo, quel preoccupato formalismo dei riti, quel frequente insistere sui

sacrifici espiatorii, che si avvertono nell'ambito delle tradizioni religiose

romane come un elemento in certo senso estraneo alla semplice religiosità

agreste dei prisci Latini e indizio della presenza di un fattore collaterale che

non può non riportarsi ad una antica e matura civiltà cerimoniale, quale è

appunto l'etrusca. Questa ars colendi religiones (secondo l'espressione di Livio

nel passo sopra citato) risponde in pieno al senso di subordinazione dell'uomo

alla divinità, che sappiamo predominante nella religiosità etrusca e presuppone

la fede nella efficacia magica del rito, proprio delle mentalità più primitive.

La concretezza degli atti cultuali si manifesta nella precisa

determinazione dei luoghi, dei tempi, delle

persone e delle modalità, entro i quali e attraverso i quali si compie l'azione

stessa volta ad invocare o a placare la divinità: quell'azione che i Romani

chiamavano nel loro complesso res divina e gli Etruschi probabilmente ais(u)na

(cioè, appunto, servizio

"divino", da ais "dio"): donde, anche, la parola

umbra esono "sacrificio".

Essa si svolge nei luoghi

consacrati (tempia) dei quali si è fatta già

menzione: recinti con altari ed edifici sacri

contenenti immagini delle

divinità. Sovente questi edifici sono orientati

verso sud e sud-est.

Il concetto di consacrazione al culto di un

determinato luogo o edificio è forse espresso in etrusco dalla parola sacni

(donde il verbo sacnisa):

questa condizione può estendersi, come in Grecia

e nel mondo italico e romano, ad un complesso di recinti e templi, per esempio

sulle acropoli delle città (Marzabotto); carattere in certo senso analogo hanno

anche le tombe, presso le quali o entro le quali si compiono sacrifici funerari

o si depongono offerte.

Speciale importanza deve avere avuto in Etruria

la regolamentazione

cronologica delle feste e delle cerimonie, che,

insieme con le modalità delle azioni sacre, costituiva la materia dei Libri

Rituales ricordati dalla tradizione. Il massimo testo rituale etrusco,

tramandatoci nella linguaoriginale -e cioè il manoscritto su tela parzialmente

conservato nelle fasce della mummia di Zagabria - contiene un vero e proprio

calendario liturgico, Con l'indicazione dei mesi e dei giorni ai quali si

riportano le cerimonie descritte. È probabile che altri documenti fossero

redatti nella forma attestata dai calendari sacri latini: e cioè come una

elencazione consecutiva di giorni contrassegnati dal solo titolo delle feste o

dal nome della divinità celebrata.

Il calendario etrusco era forse analogo al

calendario romano precesareo: conosciamo il nome di alcuni mesi e sembra che le

"idi", circa a metà del mese, abbiano un nome di origine etrusca; ma il computo

dei giorni del mese segue generalmente, a differenza del calendario romano, una

numerazione consecutiva. Ogni santuario ed ogni città doveva avere, come è

logico, le sue feste particolari: tale è appunto il caso del sacni cilfh

(santuario di una città non altrimenti identificabile), al quale fa riferimento

il rituale di Zagabria. Le celebrazioni annuali del santuario di Voltumna presso

Volsinii avevano invece carattere nazionale, come sappiamo dalla tradizione.

Tra le cerimonie e gli usi sacri può ricordarsi

quello della infissione dei chiodi per segnare gli anni (clavi annales) nel

tempio della dea Nortia a Volsinii, ricordato a proposito dell'analogo rito del

tempio di Giove Capitolino a Roma. Anche per intendere la natura e

l'organizzazione dei sacerdozi siamo costretti ad avvalerci del confronto con il

mondo italico e romano.

Abbiamo in ogni caso indizi per ritenere che

essi fossero varii e

specializzati, strettamente collegati con le

pubbliche magistrature e

sovente riuniti in collegi. Il titolo

sacerdotale cepen (con le variante

cipen attestata in Campania), particolarmente

frequente nei testi etruschi, è ad esempio seguito spesso da un attributo che ne

determina la sfera d'azione o le specifiche funzioni: come nel caso di cepen

fhaurx, che senza dubbio indica un sacerdote funerario (da fhaura «tomba»). La

dignità sacerdotale in genere o specifici sacerdozi sono designati anche con

altre parole: quali eisnevc (in rapporto con aisna, l'azione sacrificale), celu,

forse santi, ecc. Si hanno inoltre i sacerdoti divinatori: e cioè gli aruspici

(netsvis), rappresentati nei monumenti con un costume caratteristico composto di

un berretto a terminazione cilindrica e di un manto frangiato, e gl'interpreti

dei fulmini (trutnvt?). Il titolo marun-, è, come già sappiamo, in rapporto con

funzioni sacrali, per esempio nel

culto di Bacco (marunux paxanati, maru

paxafhuras): si osservi il doppio titolo cepen marunuxva, che indica

probabilmente un sacerdozio con le funzioni proprie dei maru. Si può ricordare

anche il titolo zilx cexaneri, nel quale si è voluto intendere qualcosa come

"curator sacris faciundis", (ma è congettura molto opinabile). Probabilmente a

confraternite si riferiscono termini collettivi quali paxafhuras,

formalmente analoghi a quelli che esprimono aggregati gentilizi (per es.

Velfhinafhuras nel senso dei membri della famiglia Velfhina) o altri collegi.

A Tarquinia esisteva in età romana un arda LX

haruspicum veri similmente di antica origine. Uno degli attributi dei sacerdoti

era illituo, bastone dall'estremità ricurva, che è però frequentemente

rappresentato nei monumenti anche in rapporto ad attività profane, per esempio

in mano ai giudici delle gare atletiche. L 'azione del culto è volta ad

interrogare la volontà degli dèi, secondo le norme dell'arte divinatoria; e

quindi ad invocare il loro aiuto e perdono attraverso l'offerta. È probabile che

l'una e l'altra operazione fossero strettamente collegate tra loro; benche sia

ricordata dalle fonti letterarie una distinzione tra vittime sacrificate per la

consultazione delle viscere (hastiae cansultatariae) e vittime destinate

all'offerta vera e propria, in sostituzione dei sacrifici umani (hastiae

animales). Del pari intrecciate in complicati cerimoniali sembrano le offerte

incruente (di liquidi e cibi) con quelle cruente di animali.

Il grande rituale di Zagabria e il rituale

funerario della Tegola di Capua descrivevano minuziosamente, in tono

prescrittivo e con un linguaggio tecnico specializzato, queste liturgie; ma lo

stato delle nostre cognizioni della lingua etrusca non ci consente di stabilire

con esattezza il significato di molti 'termini impiegati nella descrizione dei

riti e, pertanto, di ricostruirne in pieno lo svolgimento. La preghiera, la

musica, la danza dovevano avere larga parte nelle cerimonie. Una scena di culto

con offerte è rappresentata nella parete di fondo della Tomba del Letto Funebre

di Tarquinia.

I doni votivi offerti nei santuari, per grazie

chieste o ricevute,

consistono per lo più di statue di bronzo,

pietra, terracotta, raffiguranti le divinità stesse e gli offerenti, o anche

animali, in sostituzione delle vittime, e parti del corpo umano; inoltre vasi,

armi, ecc. Questi oggetti che erano ammassati in depositi o favisse, recano

spesso iscrizioni dedicatorie. Essi variano per valore artistico e per pregio

(la massima parte è costituita da modeste figuri ne di terracotta lavorate a

stampo): ciò che indica, intorno ai grandi centri del culto, una diffusa e

profonda religiosità popolare.

Il culto degli dei:

Dopo che i sacerdoti avevano ottenuto attraverso

la divinazione la

conoscenza del volere divino, si dava attuazione

a tutto ciò che ne derivava dal punto di vista del comportamento, sulla base

delle norme che facevano anch'esse parte della ''disciplina etrusca" ed erano

oggetto di trattazione nei Libri Rituales. Queste norme si traducevano (e si

esaurivano) in una serie impressionante di pratiche, cerimonie e riti

rigidamente codificati e ripetuti meccanicamente fino a diventare puro e

semplice formalismo.

Essi toccavano sia gli aspetti religiosi della

vita degli etruschi sia quelli civili, secondo il principio che ''ogni azione

umana doveva essere compiuta in conformità della disciplina". E per ogni rito,

cerimonia di culto o servizio divino doveva essere stabilito con precisione il

luogo, il tempo, il modo, lo scopo, la persona preposta e, naturalmente, la

divinità che veniva chiamata in causa. Le funzioni sacre si svolgevano perciò in

luoghi rigidamente circoscritti e consacrati (templi, santuari, altari) e il

loro svolgimento era codificato fin nei minimi particolari tanto che, se veniva

sbagliato od omesso anche un solo gesto, tutta l'azione doveva essere ripetuta

da capo. Musica e danza vi trovavano ampio spazio. Oltre all'uso di

sacrificare bovini, ovini e volatili,

particolarmente diffuso era quello dei doni votivi che potevano andare dagli ex

voto (statue e statuine di divinità e di offerenti), alle prede di guerra (armi,

carri), agli stessi edifici sacri (dedicazione di un tempio o di un sacello).

Tra le pratiche di carattere religioso quelle

destinate ai defunti avevano presso gli etruschi un carattere tutto particolare.

Esse erano legate alla concezione (del resto diffusa in altre civiltà del

Mediterraneo) che l'attività vitale del defunto, la sua ''individualità"

continuasse anche dopo la morte e che questa sopravvivenza avesse luogo nella

tomba.

Spettava però ai vivi, ai familiari e dei

parenti, garantire la sopravvivenza dell'entità vitale del defunto al quale

doveva essere data una tomba, cioè una nuova casa, e un corredo di abiti,

oggetti d'uso personali, cibi, di cui si serviva simbolicamente o magicamente.

Per la stessa ragione vitalità e forza venivano trasmesse al defunto con giochi

e gare atletiche che si svolgevano in occasione dei funerali o delle ricorrenze

anniversarie della

morte. Quanto alle pratiche proprie dei

funerali, la prassi non era

dissimile da quella che avveniva altrove:

esposizione del cadavere al

compianto pubblico e alle lamentazioni di donne

appositamente pagate (prefiche), corteo funebre e banchetto presso la tomba. Il

culto della ''sopravvivenza" nel sepolcro era ulteriormente sviluppato nel culto

degli antenati e in particolar modo del capostipite, specie delle famiglie

gentilizie. Tra il V e il IV secolo a.C., però, la fede della sopravvivenza del

morto nella tomba cambiò sotto l'effetto delle suggestioni provenienti dalla

civiltà greca. Ad essa si sostituì la concezione di un ''mondo dei morti"

(simile all'Averno o all'Ade) dove le ''ombre" soggiornavano.

Ai defunti vennero allora dedicati particolari

riti di suffragio, stabiliti dai Libri Acherontici, e offerte alle divinità

infere (in particolare il sangue di alcuni animali) che potevano consentire alle

anime il conseguimento di uno speciale stato di beatitudine.

Capitolo

3

Sempre

da esperta guida

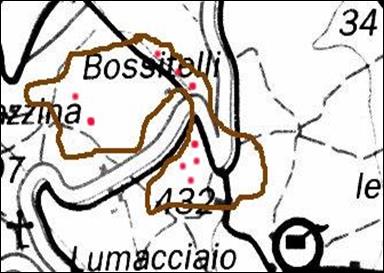

Zona “

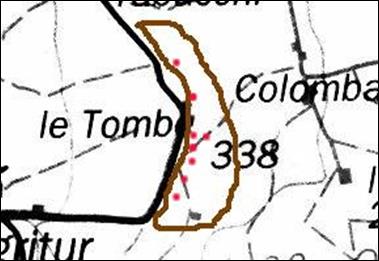

Località COLOMBARA

Il casolare

Colombara, o come lo chiamavano i contadini che v'abitavano

"Il Colombaro"

si trova a pochi chilometri dalla autostrada A1.

Ad un'altezza sul

livello del mare di

Ci si arriva

passando per "l'allevamento cavalli

Forneris", "Il Canneto", due chilometri

prima del casello autostradale Chiusi‑Chianciano scendendo da Sarteano, sulla

destra, a circa un chilometro dalla strada provinciale.

Il vecchio podere

appare ormai in disuso, circondato da erbe alte e rovi, il casolare ci fa

l'effetto di una città morta, dà un senso di desolazione, non vi abita più

nessuno da molto tempo e non possiamo farci niente se la natura a poco a poco,

sta risucchiando le mura indebolite dall'umidità e dall'incuria dell'uomo. Un

tempo era un casale veramente bello, completo di vasche con acqua corrente sotto

casa per i bucati a mano di una volta.

In questa località

nell'anno 1871 il Sig. Gamurrini scoprì i resti di un edificio

UN

RITRATTO DEL RE PORSENNA

termale,

appartenente all'epoca Augustea, presso le rovine, delle terme romane con

paramenti in Opus. Il Gamurrini rinvenne una grande tazza di vetro turchino, 4

lastre di tipo Campana, una raffigurava una giovane donna probabilmente

Aphrodite, seduta su un Diphrus, in conversazione con un piccolo Eros, e con un

cane seduto dietro di loro di circa 44x46 centimetri.

Alla sinistra del

podere, oltrepassata la strada c'è un vecchio stabile un po' più piccolo dove

erano tenuti gli animali.

Aggirando questo

stabile, anch'esso lui ormai in disuso, e guardando verso est si vede

l'autostrada Al, pochi metri più

avanti c'è una tomba etrusca e Dromos corto, orientata ad est. All'interno molto

spaziosa, è una delle più grandi tombe in questa zona, sopra di essa è nata una

pianta di fichi che ha affondato le radici fino a dentro la camera, il Dromos è

corto e in discesa, il pavimento

della camera è più basso di circa 25 centimetridel piano terreno. La gente del

podere dice che questa tomba fu scavata al tempo della costruzione dello stesso

e che i materiali ritrovati all'interno furono dati al conte, a quei tempi,

della Città di Chiusi. Questo podere è molto importante per noi, e non solo per

le sue quattro o cinque tombe ancora nascoste, scoperte ed individuate qui

accanto, ma perché questa posizione èra un passaggio,

obbligato, molto importante poiché più avanti su questa strada è situato il

podere

La tomba che vediamo

qui sicuramente è quella centrale, di una formazione a schiera, ossia

lateralmente dovrebbero esserci altre tombe non ancora profanate, tre a

sinistra e tre a destra a tre metri l'una dall'altra, e in riga, tracciando la

traiettoria diritta, ed impostata "sud-nord".

Sotto la strada, a

pochi metri dal Podere il suolo è di composizione pietrosa, con molte Tagliate,

(Tagliature di un metro circa nella pietra, geometricamente precise e lineari),

questo fa capire che in questa zona gli etruschi si fornivano di pietra a forma

di blocchi cubici, magari per le loro costruzioni, o per usarle come pietre, per

tappi o cippi tombali.

Nella campagna a